大连工业大学李某某事件:如何点燃一场法律理性的公共讨论

一场始于个人失当行为的校园风波,最终却演变为检验当代中国社会法治意识成熟度的关键事件。李某某事件,早已超越了一名学生、一所大学的范畴,它如同一座社会的熔炉,以其灼热的争议,深刻地映照出我们时代里两种治理逻辑的对立——一方,是植根于传统、侧重道德教化的秩序维护;另一方,则是新兴的、以个体权利为基石、追求程序正义的现代法治观念。该事件最重要的遗产,或许并非其本身的是非曲直,而在于它无意中开启了一场关乎法律理性的全国性公共研讨会,迫使我们每个人去思考权力与权利的边界。

事件的叙事起点,始于一场发生在个人领域的越界行为,但将其彻底推向公共领域的,并非当事女学生李某某,而是那位外籍电竞选手Zeus。是他,将涉及两人隐私的影像公之于众,并附带了贬损性言论。这一恶意泄露与公开羞辱的行为,是整个事件的“点火器”,它使得一桩本可被限定在私人道德领域内的劣迹,被强制性地转化为一场被公开围观、并带有国际色彩的公共事件。因此,对事件的准确归因,不应仅仅是“学生行为不当”,而必须包含“个人隐私被恶意泄露并遭受公开羞辱”这一层面。 这个看似细微的区分,从重构了事件的责任链条。

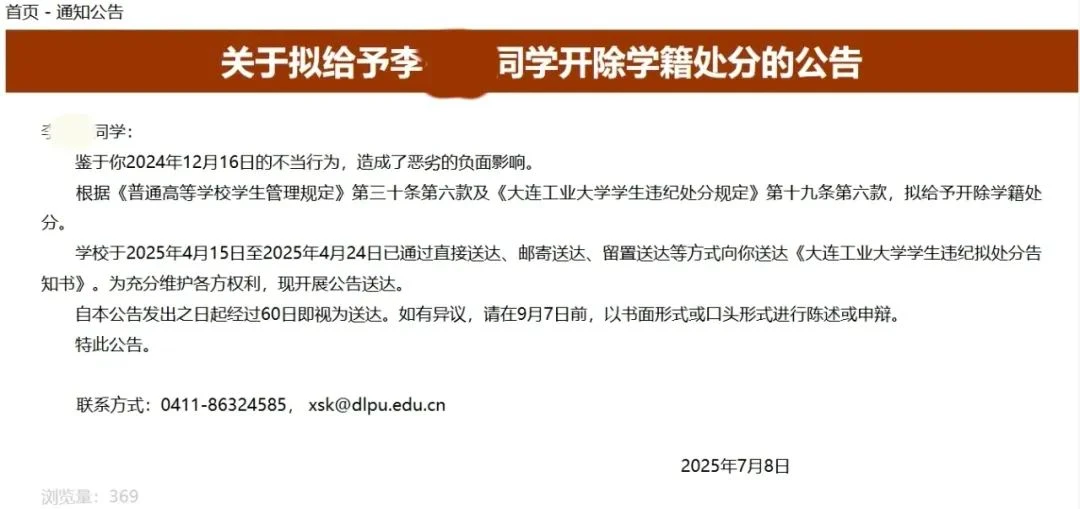

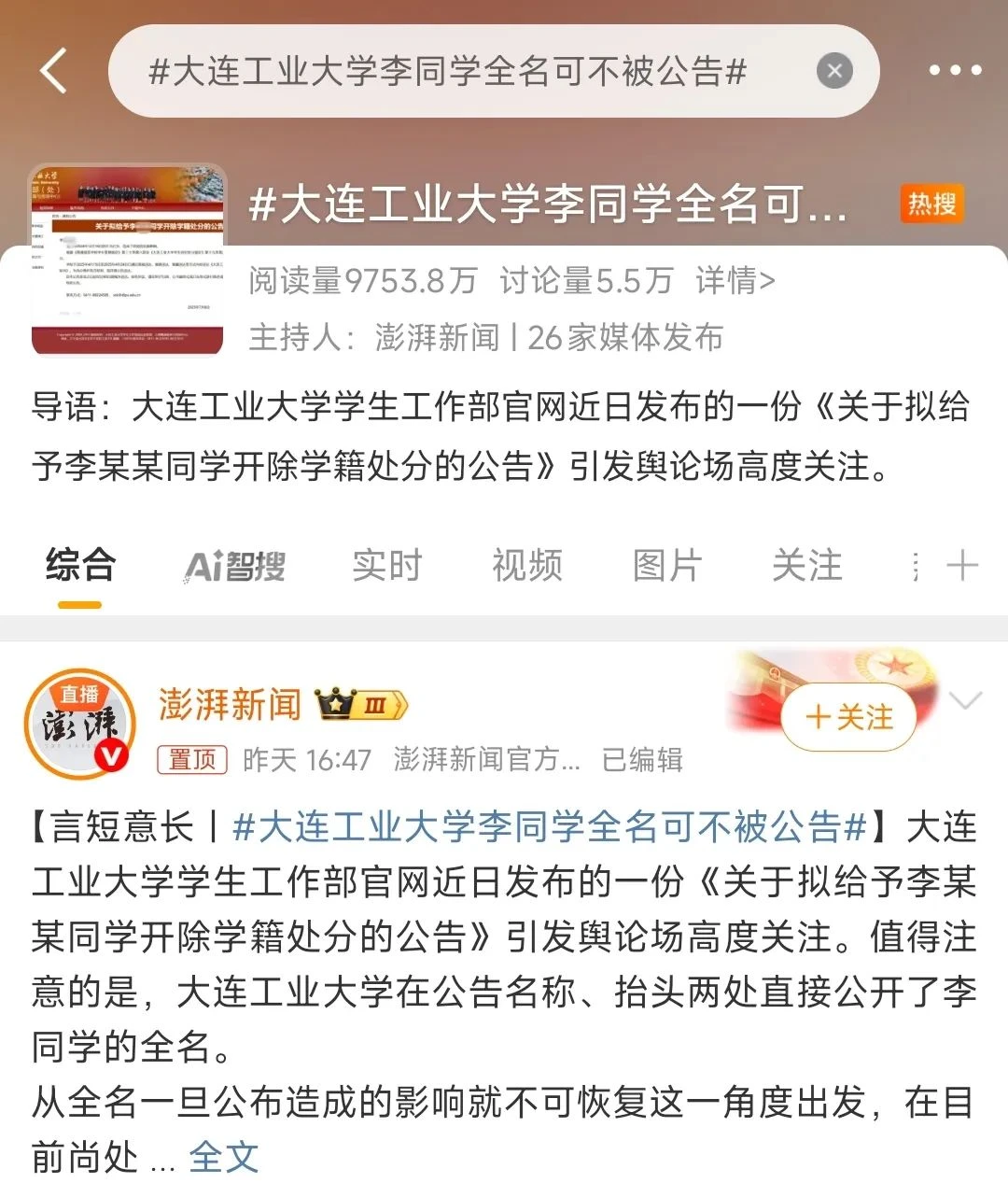

面对因此而起的汹涌舆论,大连工业大学的回应,是将一把最严厉的惩戒之剑,指向了隐私泄露的受害者、同时也是私德有亏的当事人——李某某。校方发布的拟开除学籍公告,其文本与程序看似严谨,却在特定的舆论语境下,产生了超越其本身的意涵。尤其是在当事人身份信息已被网络碎片化曝光的背景下,校方以全名发布公开处分公告的行为,在许多公众眼中,已不再是一个中立的法律程序,而被解读为一种官方的“实名曝光”,一种程序性的惩罚。程序本身被“武器化”,这揭示了制度的惯性逻辑与社会大众日益增长的权利意识之间的鸿沟,也恰恰是公众法律意识觉醒的重要体现——人们开始审视权力行使的过程,而不仅仅是其宣称的结果。

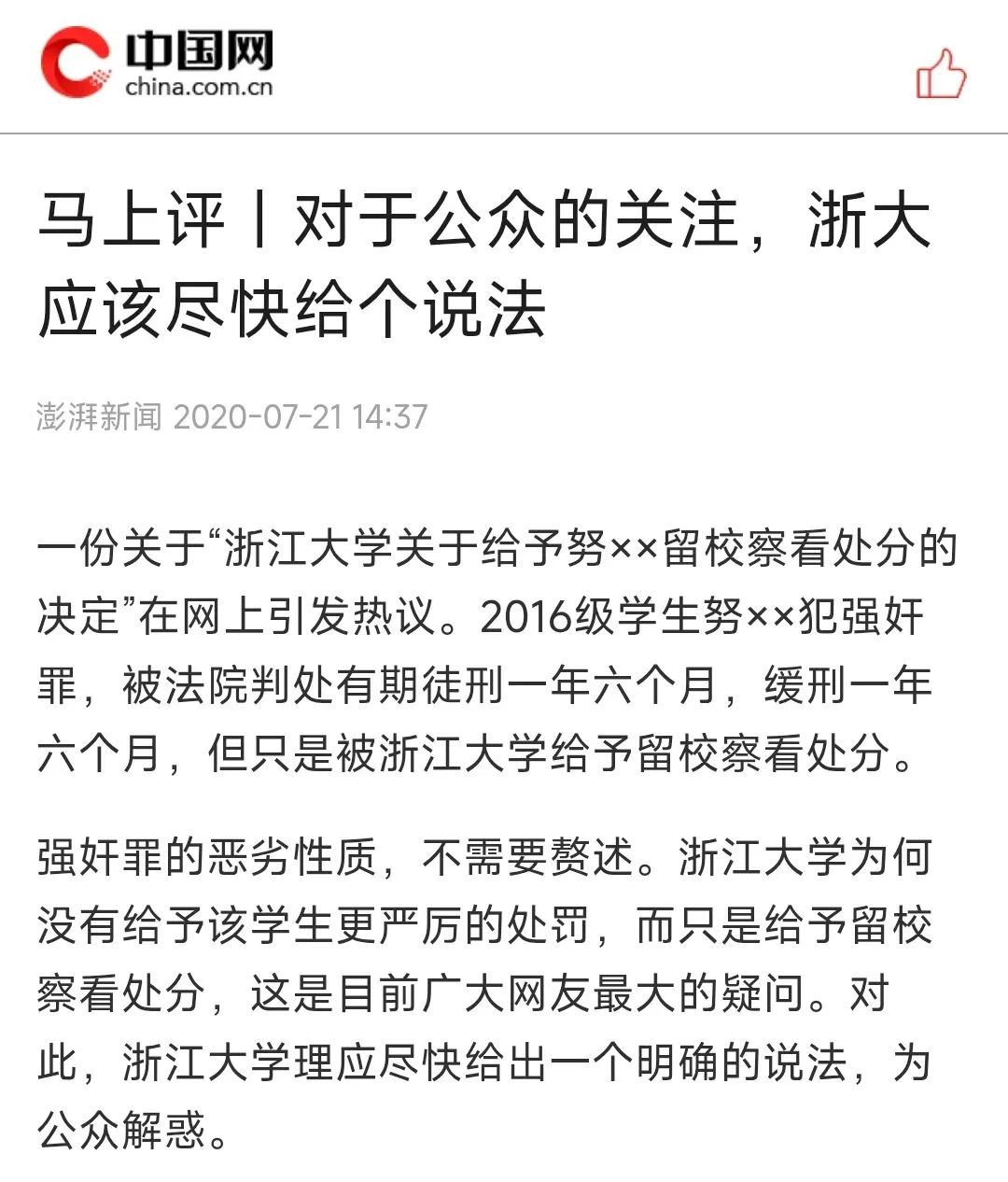

公众对校方决定的最强烈质疑,集中在处罚的严厉性上,这种质疑,在与其他高校案例的直接比较中变得尤为尖锐。其中,最具冲击力的对比是几年前的浙江大学努尔特事件。在该案中,一名学生因犯强奸罪被法院判处有期徒刑(缓刑),但浙江大学最初仅给予其“留校察看”的处分(成为公众事件后更改为开除学籍)。公众将这两个案例并置,形成了一个极具穿透力的逻辑质问:如果一项已被司法判定为重罪的暴力犯罪行为,最初仅对应“留校察看”,那么一项并未触犯刑法、本质上属于个人道德范畴的行为,为何要直接面临最严厉的“开除学籍”?

这种自发的比较行为,已经超越了单纯的情绪宣泄。它实质上是在进行一场公众参与的、以法律原则为准绳的逻辑推理。比例原则,作为现代法治的一项基石,要求权力的行使必须与其所要达成的目的以及对相对人权益的损害相适应。公众通过案例对比,自发地运用了这一原则。这表明,公众的法律意识已经发展到能够运用复杂的法律原则来评估教育行政公权力行为的阶段,这是“觉醒”有力的证据之一。

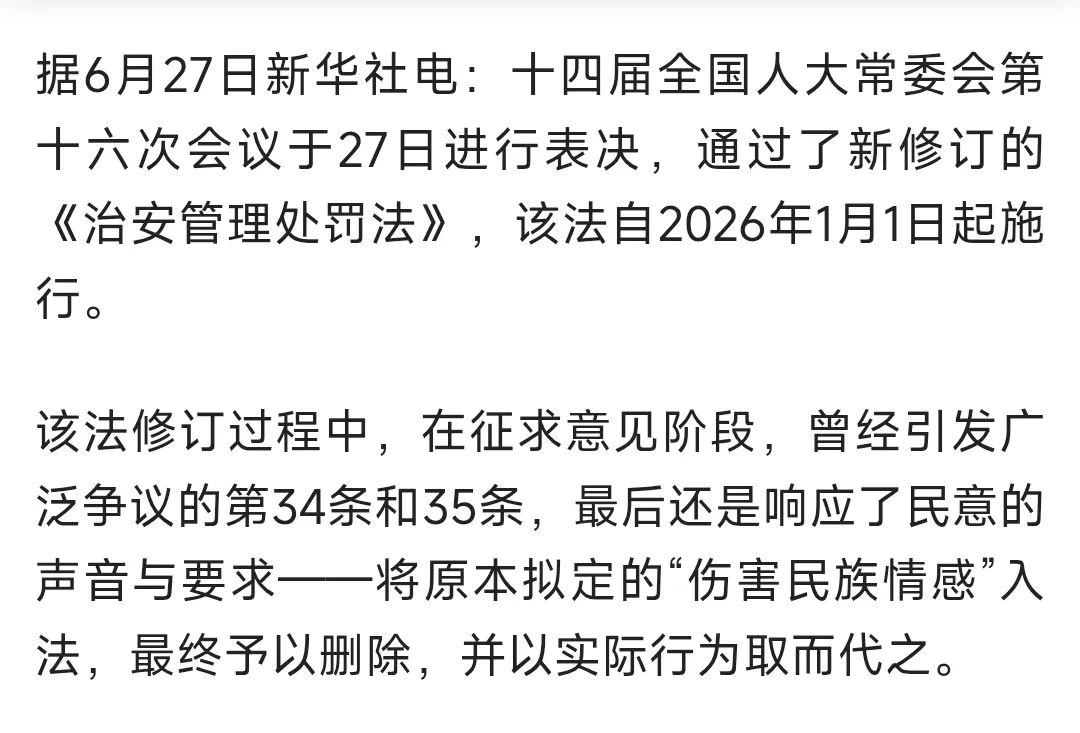

更深层次的法律审视,则指向了校方处分所依据的规则本身——那条“与外国人不正当交往,有损国格、校誉的”校规。部分认为,该条款中的“不正当交往”和“有损国格”等表述,定义极其模糊、主观,为校方滥用权力提供了空间。从法律技术角度看,一个有效的规则,必须为受其约束者提供清晰、可预见的指引。而这条规定,更像是一块“法律活化石”,其措辞和逻辑带有强烈的特定历史时期的印记。将这样一条带有历史尘埃的规则,机械地适用于21世纪全球化背景下的一起个人情感纠纷,本身就是一种时代错位的“刻舟求剑”。因此,公众对这条规则的拒绝,不仅是对一项具体处罚的反对,更是对该规则背后所代表的、将抽象道德置于个体权利保护之上的治理思维的抵制。

(类似情形,立法在避免模糊表述)

在整个事件的发酵过程中,最值得我们关注的社会现象,是公共话语的转向。与以往类似事件不同,舆论的重心迅速从对当事人私德的批判,转向了对校方决定是否“合法”、“公正”的追问。“隐私权”、“程序正义”、“比例原则”等法律术语,取代了“伤风败俗”等道德标签,成为讨论的中心词汇。这标志着公众的思维框架,正在从一种“道德裁决”的模式,向一种“法律审视”的模式迁移。法律,不再是停留在书本上的抽象知识,而是被普通公民内化为分析和批判公共事件的锐利工具。

然而,将公众的反应描绘成一场整齐划一的启蒙运动,是不准确的。观察热搜的评论,支持与反对校方决定的声音几乎势均力敌。这种分裂揭示了“觉醒”的内在矛盾性。支持方往往根植于强烈的传统道德观念,而反对方则主要建立在法律和权利话语之上。更为重要的是,根深蒂固的性别双重标准扭曲了整场争论。作为女性的李某某,承担了绝大部分的舆论羞辱和制度惩罚,而作为始作俑者的外籍男性,其责任在一些讨论中被轻易淡化。因此,对“觉醒”准确的描述是:它是一场正在进行中的、充满争议的战斗,而非一场已经完成的、和谐统一的进步。

要理解这场争议的内核,我们可以引入关于“理性”的经典区分。在规则的运用上,存在两种不同的逻辑。一种是“实质理性”,它将规则视为实现特定价值目标的工具,比如维护“声誉”或平息舆论,规则本身可以为目标而弯曲。另一种是“形式理性”,它要求规则自身必须是清晰、普适、逻辑自洽的,权力的行使必须严格遵循这套中立的程序,不受外部情绪或特定目标的任意干扰。

以此框架审视,校方的处分决定,可能更倾向于“实质理性”的实践。它依据一个模糊的、承载着特定价值观(“国格”)的条款,其首要目标可能是尽快平息危机,达成一个外在于法律逻辑本身的“实质”目标。与此相对,公众中的批判声音,则代表了一股强大的、推动法律回归“形式理性”的力量。他们要求规则必须清晰,惩罚必须相称,程序必须公正。所有这些诉求,本质上都是在要求权力行使必须遵循法律自身的内在逻辑,摆脱道德恐慌等非理性情绪的干扰。

由此,我们可以得出一个核心结论:公众法律意识的觉醒,其实质是公共话语的理性化过程,是一场社会偏好从服务于特定价值目标的“实质理性”,向遵循普遍、公平规则的“形式理性”的深刻转变。

李某某事件,根植于个人行为和可能的制度越界,却意外地扮演了一个强有力的催化剂角色。它揭示出一个社会正从传统的、习惯于将道德评判置于法律程序之上的秩序,向现代的、以理性法律为基石的秩序转型。

基于此,我们有理由期待,教育机构能借此契机,对其内部纪律规定进行全面法治化改革,废除不合时宜的模糊条款;法律体系能进一步完善对跨境隐私侵权等新型问题的追责机制;而整个社会,能继续培育一种尊重程序、守护权利的法治文化。而最终的目标,是确保任何个体的尊严,都不会因将法律问题泛道德化审判的倾向而被不当牺牲。