大连工业大学的拟开除决定,与被混淆的法律和道德

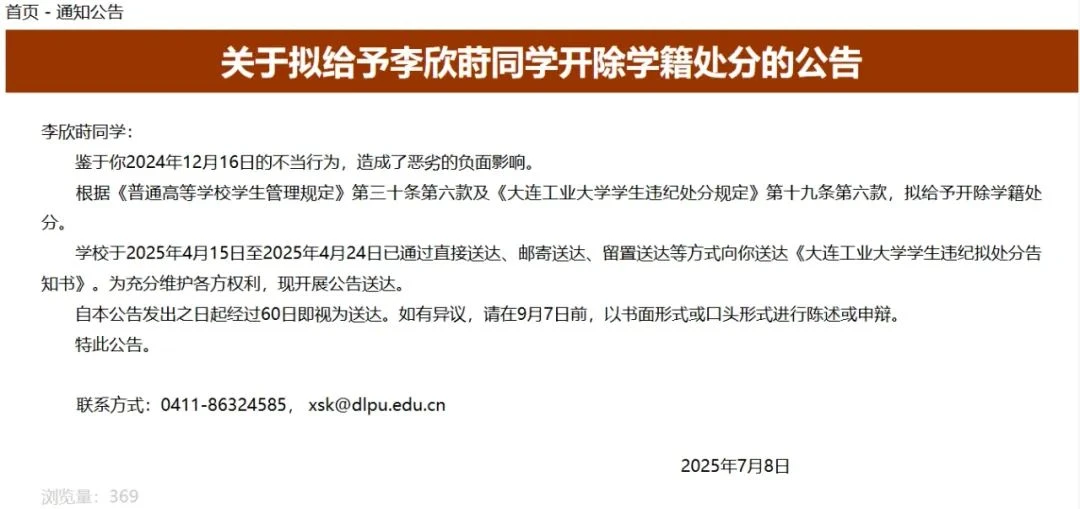

当大连工业大学决定拟开除李欣莳时,这个决定本身就超越了事件的桃色维度,变成了一个严肃的公共议题。整个事件的缘起,在于一个二十一岁女大学生个人的严重失当行为:她辜负了异地恋男友的信任,使用对方资助的路费前往上海,与相识仅一日的电竞选手发生“亲密关系”。这一行为本身在私德层面存在重大瑕疵,然而,这段本应被限定在个人道德范畴内的劣迹,却因男方Zeus后续更为恶劣的、蓄意的公开羞辱行为,迅速演变成一场关乎个人毁灭与大学权力的公开博弈。这迫使我们去思考,一所大学的惩戒权边界何在,以及在汹涌的舆论面前,法律的准绳是否还能被稳稳地握在手中。

我们有必要先厘清一个基本事实,一个在海量网络信息中容易被情绪淹没的核心:在这场风波里,有两个行为主体和两种性质根本不同的过错。李欣莳在个人情感关系中的不忠,无疑属于私德范畴的亏欠,这种行为在道德上站不住脚,理应受到批评与谴责。它关乎她对伴侣的承诺与个人选择的草率,这是她需要独自面对和反思的道德困境。

然而,将这一私德困境彻底引爆,使其演变为一场公开羞辱与跨国网络暴力的,是那位已婚已育的乌克兰电竞选手 Zeus。他的行为,已远非“过错”可以形容,而是纯粹的、带有目的性的恶意。在三千人的粉丝群里,他并非一时冲动,而是蓄意地、炫耀式地发布了涉及两人隐私的影像——从裹着浴巾的亲密互动,到女方毫无防备的熟睡镜头。更具伤害性的是,他为这些影像配上了那句“中国女孩一天就被征服”的炫耀,并贴上了“Eazy girl”这一极具人格侮辱与群体歧视色彩的标签。

Zeus,是他,亲手点燃了这场关于“国格”的怒火;是他,将一个本可被限定在私人领域的道德瑕疵,变成了供全球网络围观和攻击中国女性形象的“素材”;是他,其未经同意散布他人隐私的行为,已经涉嫌触犯《民法典》中关于隐私权保护的条款以及《治安管理处罚法》的规定。

然而,大连工业大学的处分公告,却似乎刻意模糊了这一关键区别。它将由 Zeus 的恶意行为所直接引发并无限放大的“恶劣负面影响”,完全归咎于李欣莳一人身上,并为此祭出了最严厉的惩罚。这种责任归属的严重失衡,让我们不得不将目光从道德谴责的喧嚣中抽离,冷静地审视这个决定自身的合法性。

一个行政处罚决定,其生命力源于法律依据的准确无误。校方公告引用的《普通高等学校学生管理规定》第三十条,是一个在法律适用上的基础性错误。

第三十条 学生有下列情形之一,学校可予退学处理:

(一)学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的;

(二)休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的;

(三)根据学校指定医院诊断,患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的;

(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;

(五)超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的;

(六)学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的,经学校审核同意后,办理退学手续。

《普通高等学校学生管理规定》(2017年)

该条款清晰地罗列了学生因学业成绩不达标、在规定年限内未完成学业、休学期满未复学或身患疾病等客观原因而应被“退学”的情形。立法本意在于为高校处理无法正常完成学业的学生提供行政管理的依据。它与因学生主观犯有严重错误而进行的“开除学籍”这一纪律处分,在法律性质、适用前提、乃至救济途径上都泾渭分明,有天壤之别。将两者混为一谈,无异于用处理商业合同纠纷的法规去判决一桩刑事案件,其决定的合法性地基从一开始便已崩塌。

更深层次的问题,在于大学权力的边界。在作出开除学籍这类足以改变学生一生的重大决定时,大学并非仅仅是一个提供教育服务的普通事业单位,它是在行使国家通过法律授予的教育行政管理权,其身份是法律意义上的行政主体。因此,它的所有行为都必须遵循现代法治国家对公权力行使者的基本要求,即行政法的一条金科玉律:法无授权即禁止。

这条原则通俗地讲,就是对于政府和公权力机构而言,“法律未许可的,都不可为”。它的核心在于限制权力的滥用,保障公民的权利不受非法侵犯。审视作为高校管理上位法的《普通高等学校学生管理规定》,其第五十二条已经通过详尽列举的方式,为“开除学籍”这项极端惩罚划定了清晰而严格的红线。

第五十二条 学生有下列情形之一,学校可以给予开除学籍处分:

(一)违反宪法,……;

(二)触犯国家法律,构成刑事犯罪的;

(三)受到治安管理处罚,情节严重、性质恶劣的;

(四)代替他人或者让他人代替自己参加考试……;

(五)学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为,情节严重的,或者参与代写论文、买卖论文的;

(六)违反本规定和学校规定,严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序的;

(七)侵害其他个人、组织合法权益,造成严重后果的;

(八)屡次违反学校规定受到纪律处分,经教育不改的。

《普通高等学校学生管理规定》(2017年)

该条款所包含的情形,如违反宪法、触犯国家法律构成刑事犯罪、代替他人或由他人代替参加考试、组织作弊等严重学术不端行为,无一不是对国家法律或学校、学术基本秩序的根本性挑战。这份清单构成了法律授予高校惩戒权的全部范围,它是一份封闭的、完整的授权。

法律没有授权高校可以因学生的私德瑕疵而将其开除,那么高校自行制定的校规就无权创设这一权力。任何试图突破上位法授权范围的内部规定,在法理上都因超越权限而归于无效。校方依据自身校规中那条“与外国人不正当交往,有损国格、校誉”的模糊条款作出开除决定,恰恰是试图用下位法去创设一个上位法所没有的权力,这在法律上是典型的越权行为,其决定因此自始无效。

第十九条 违反公民道德和大学生行为准则者,根据其性质和情节轻重,给予以下处分:

(六)与外国人不正当交往,有损国格、校誉的,视情节给予记过及以上处分;

《大连工业大学学生违纪处分规定》

退一步说,即便我们抛开权限问题,假设大学拥有此项权力,其行使方式也严重违背了另一项行政法的基本原则——比例原则。该原则是衡量权力行使是否正当的标尺,它要求行政行为必须适当、必要且合乎比例。首先,为了维护抽象的“校誉”而开除一名学生,这种手段是否适当?一个以牺牲自身学生为代价来“挽回”声誉的大学,其行为本身恐怕更有损声誉。其次,开除是否是唯一的、不可避免的必要手段?对于李欣莳的过失,从警告、记过到处分,存在着一系列更轻的惩戒方式,校方为何直接跳跃至最顶格的“学术死刑”?最后,从狭义的比例性上看,处分所追求的公共利益(维护校誉)与给当事人造成的损害(学业尽毁、社会性死亡)之间,是否存在着巨大的失衡?答案是显而易见的。在这起事件中,恶意传播并公然侮辱他人的 Zeus,仅遭到了俱乐部象征性的谴责;而作为隐私泄露的受害者、在私德上有过失的李欣莳,却要面临需要重新高考、前途未卜的毁灭性打击。这种极度的不成比例,让惩罚失去了公正的尺度,变成了一种失衡的、选择性的重压。

归根结底,这场风波暴露了“道德治校”的巨大风险。法律的价值,正在于它为所有人提供了一个稳定的、可预期的行为框架,以防范主观道德评判的随意与滥用。当一所大学试图扮演“道德法庭”的角色,用模糊的“国格”“校誉”等概念,去审判和裁决学生的私生活时,它就偏离了法治的轨道。真正的大学声誉与国家尊严,源于对程序正义的坚守、对个体权利的尊重,以及面对外部侵权时捍卫自身学生与法律尊严的勇气,而非通过严苛的内部惩戒来展示姿态。

最终,这份公告留下了一系列待解的难题。面对其决定在法律适用上的明显错误与权力行使上的根本越位,校方是会选择纠正,还是会继续推进?当维护秩序的责任与保护个体权利的义务发生碰撞时,一所现代大学应当如何权衡,才能真正展现其应有的理性与担当?

大连工业大学如何就上述问题作出妥善回应,将是检验其依法治校成色试金石,值得全社会拭目以待。